Elle recevait dans sa cour. Une cour à ciel ouvert, coincée entre une ancienne écurie, un atelier d’encadrement et leurs dépendances. Le tout situé 86 rue Daguerre, Paris 14e. À mi-chemin entre la place Denfert-Rochereau et la gare Montparnasse. Lorsqu’Agnès Varda a visité ce lieu pour la première fois, c’était à l’orée des années 1950. Son père la dissuade alors d’emménager dans cet endroit dépourvu de chauffage et doté de toilettes à la turque. Elle ne l’écoutera pas. En 1951, elle s’y installe pour vivre, travailler et n’en repartira qu’à sa mort le 29 mars 2019. Cette cour – dans laquelle Varda enchaînait 14 manœuvres pour garer sa 4 CV… - sert de toile de fond à l’exposition que le Musée Carnavalet consacre au « Paris d’Agnès Varda », qui ne disait pas « habiter Paris », mais « habiter Paris 14e ». Car cette maison-atelier lui a servi de véritable QG. D’abord studio de prise de vue – à la chambre -, labo photo, puis lieu de tournage, c’est ici qu’elle a imaginé tout un univers. C’est aussi dans cette cour de création et de récréation qu’elle a réalisé son premier accrochage d’images en 1954.

« Le sombre qui tire vers le cocasse »

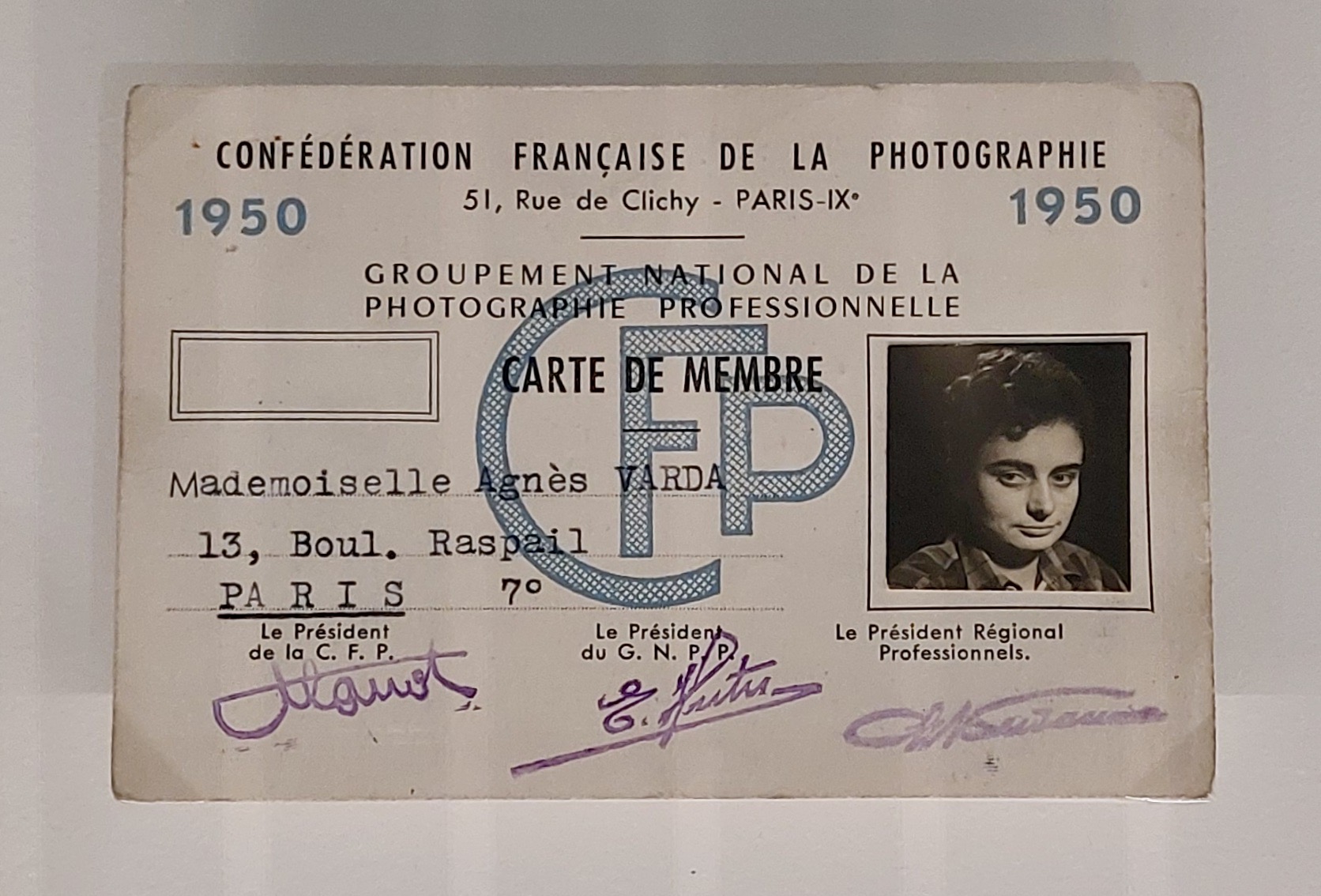

En 1950, Varda s’inscrit au registre des métiers comme « artisan photographe ». Sa première passion, c’est donc la photo. C’est aussi l’angle choisi pour cette exposition à Carnavalet, dont le commissariat scientifique a été confié à Anne de Mondenard. Pour elle, Varda « n’a jamais eu la reconnaissance qu’elle aurait dû avoir comme photographe ». Elle évoque pourtant « un regard singulier, très influencé par le surréalisme ». La commissaire scientifique parle aussi d’une « culture de la noirceur » subtilement rythmée par « des jeux et autres calembours visuels ». Varda, photographe, « c’est le sombre qui tire vers le cocasse », résume Anne de Mondenard. Un œil que la réalisatrice de Cléo de 5 à 7 s’est forgé à l’École du Louvre, mais surtout dans son studio de la rue Daguerre, avec verrière – pour shooter à la lumière naturelle -, où les modèles étaient invités à prendre la pose sur un banc, un tabouret, un fauteuil… sous un mobile d’Alexandre Calder suspendu au plafond.

Un ton et un certain regard…

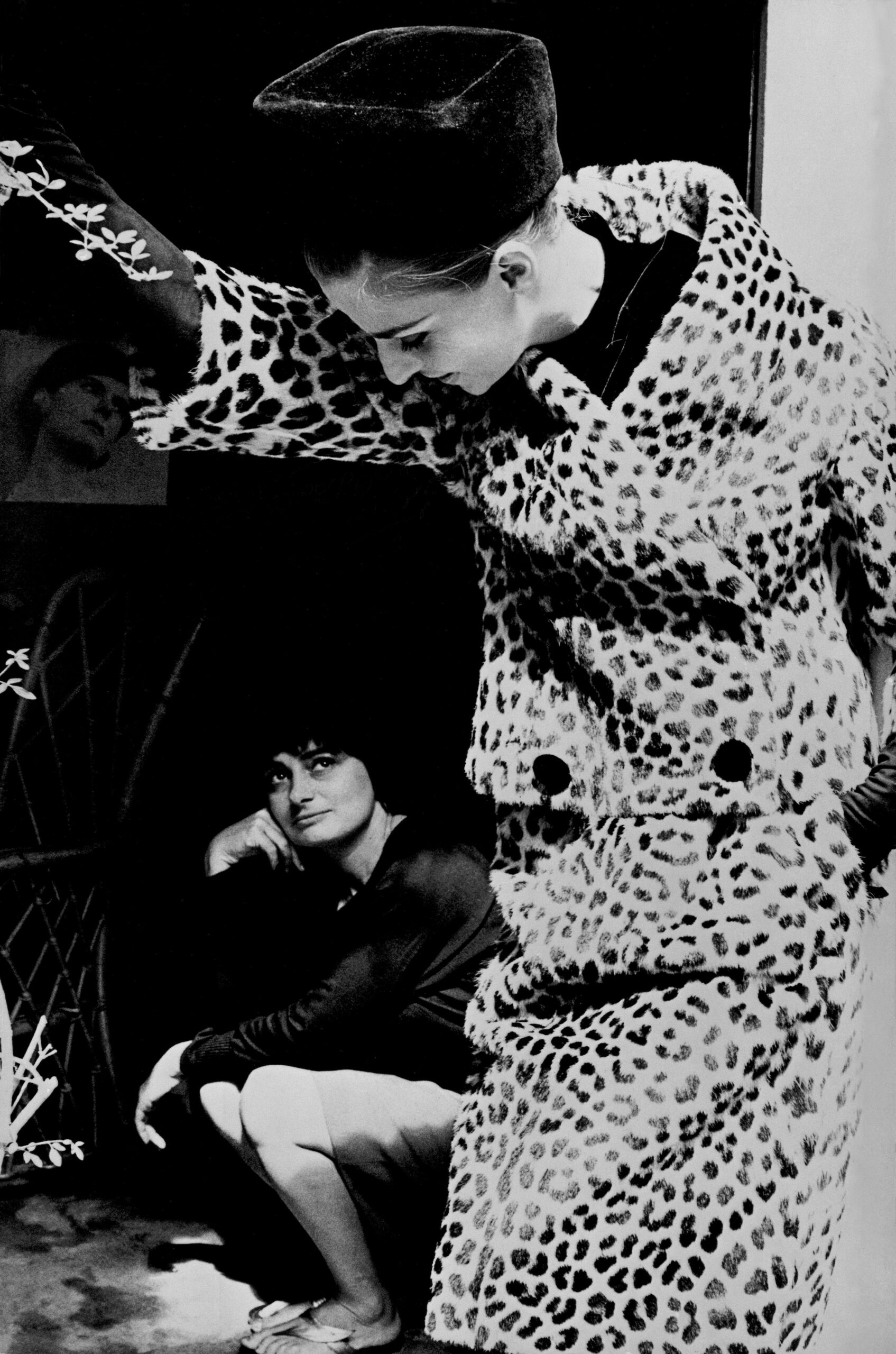

Iris Bianchi et Agnès Varda, Paris, haute couture française, pour Harper’s Bazaar, 1962 - © Frank Horvat

Les premiers travaux photos de Varda sont des portraits. Réalisés dans sa cour. Dans les rues du 14e arrondissement. La capitale et ses détails sont aussi une source d’inspiration. Durant les années 1950, Varda va également suivre Jean Vilar, directeur du Festival d’Avignon depuis 1947, puis du nouveau Théâtre national populaire à partir de 1951. Son job ? Documenter l’activité de la troupe, des dispositifs scéniques jusqu’aux répétitions, en passant par les maquettes de costumes. C’est dans cette effervescence que Varda va croiser la route de Calder, mais aussi oser quelques images décalées, comme faire poser le photographe Brassaï devant un mur décrépi ou le cinéaste Federico Fellini dans les éboulements des anciennes fortifications de Paris… Varda pose un certain regard sur le réel, sort des sentiers battus, impose un ton qui donne envie à d’autres photographes, comme Frank Horvat, de l’immortaliser à leur tour.

Plus de 27 000 négatifs

« Pour les besoins de cette exposition, Anne de Mondenard est venue ouvrir les boîtes du passé », confie Rosalie Varda. Dans ces boîtes : « Il y avait plus de 27 000 négatifs », poursuit celle qui a œuvré une quinzaine d’années aux côtés de sa mère, notamment en produisant ses films. Deux années de travail ont été nécessaires pour bâtir l’exposition à Carnavalet, qui s’appuie en majorité sur le fonds photographique d’Agnès Varda - en partie conservé par l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France - et les archives de Ciné-Tamaris, société créée en 1954 – sous le nom de Tamaris Films – pour produire La Pointe Courte, premier long métrage de Varda. Au total, ce sont quelque 130 tirages et de nombreux extraits de films, tournés à Paris – comme le court métrage de 1961 Les fiancés du pont MacDonald, avec Anna Karina et Jean-Luc Godard -, qui composent l’exposition. À cela s’ajoute des publications, carnets, notes et objets ayant appartenu à l’artiste.

La place des femmes

Avant de quitter Carnavalet, le visiteur a droit à un coup de zoom sur la place des femmes dans l’œuvre de Varda, la « daguerréotypesse ». À commencer par une série de portraits issue du film L’une chante, l’autre pas. Puis on se laisse surprendre par le projet de livre photographique L’Opéra-Mouffe. Cet ouvrage, qui illustre des chansons sur le quartier Mouffetard, est devenu un court métrage en 1958. Il explore les sentiments contradictoires qui traversent une femme enceinte du côté de Mouffetard, quartier qui était alors l’un des plus pauvres de Paris.

Le Paris d’Agnès Varda de-ci, de-là : jusqu’au 24 août 2025 au Musée Carnavalet / 23 rue Madame de Sévigné, Paris 3e -

Et aussi : hommage à Agnès Varda à travers l’exposition Agnès Varda. Je suis curieuse. Point, au Musée Soulages (Jardin du Foirail - Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez) du 28 juin 2025 jusqu’au 4 janvier 2026.